Как закладывались основы градостроительной политики на крайнем юго-западе Российской империи – в Бессарабии в XIX–начале ХХ веков? Как в эти годы здесь формировался архитектурный облик населенных пунктов? Ну и, наконец, какие зодчие в судьбе Южной Бессарабии сыграли определяющую роль? Подробности – в публикации интернет-издания “Бессарабия.UA” .

После того, как в 1812 году территория Бессарабии вошла в состав Российской империи, российское законодательство в области строительства и архитектуры стало распространяться, в том числе и на Бессарабскую область.

Кто думает, что эта сфера не регулировалась, глубоко заблуждается. Именно в первые десятилетия XIX века основополагающими в градостроительной политике региона стали такие понятия как «регулярная застройка», «образцовые» (типовые по-современному) проекты домостроений, а также закладывались основы современной системы организации архитектурно-строительного контроля.

Кстати, если при строительстве зданий допускались отступления от «типовых» проектов, которые возводились в центральной части южно-бессарабских городов, то они нуждались в «высочайшем» утверждении.

В то время в России действовал Строительный устав, впервые изданный в 1832 году. Он был переработан и дополнен в 1842 и 1857 годах и до конца XIX в. просуществовал без серьезных изменений.

Согласно этому уставу, все государственные здания, которые не относились к особым ведомствам, состояли в ведении Главного управления путей сообщения и публичных зданий. К ним, в частности, относились все присутственные места в губернских, областных, портовых и уездных городах; казначейства и денежные кладовые; тюремные помещения; дома генерал-губернаторов, градоначальников и председателей губернских присутственных мест; здания для размещения полиции и городничих; мосты, переправы и набережные; карантины, а также другие воинские и гражданские здания.

В начале XIX в. в некоторых южных городах – Одессе, Таганроге, Керчи, Измаиле были образованы строительные комитеты. Согласно архивным документам, такой комитет в Измаиле был создан ещё в 1820 году (при этом в областном центре – г. Кишинёве, он был сформирован только в 1825 г.). Комитеты занимались решением вопросов, связанных со строительством в городах и портах карантинов, гаваней, водопроводов и других сооружений. Эти органы тщательно контролировали работы в соответствии с действовавшим законодательством. По их завершении ответственные за осуществление контроля чиновники должны были освидетельствовать прочность строений и представить доклад на эту тему военному губернатору.

Несколько слов о принципах городской застройки, получивших своё развитие в первой трети XIX века. Церкви, гостиные дворы и лавки, как правило, строили на площадях, в «приличных местах». Постоялые дворы и гостиницы для приезжих – недалеко от них. Городские больницы строились вдали от прочих строений, фабрик и болот. Питейные дома располагали вдали от церквей, а кладбища – за пределами населённых пунктов, не ближе чем в полуверсте от них.

Особые правила распространялись и на устройство улиц, площадей, мостов и тротуаров. С 1817 года при застройке новых улиц предписывалось, чтобы они были шире предыдущих примерно на 10–15 саженей*. Также они должны были быть без ям, бугров и доходить вплоть до самых домов, для чего использовали труд арестантов, отбывавших наказание. Для замощения улиц применяли булыжник, плиты, хорошо обожжённый кирпич или доски.

Принципы градостроительной политики распространялось и на частности. Даже на цветовую гамму фасадов сооружаемых зданий. Начиная с 1817 года дома красили в следующие цвета: белый, палевый (тускло-жёлтый), бледно-жёлтый, жёлто-серый, дикий (все оттенки серого), бледно-розовый и сибиркою (все оттенки белого). В качестве эталона были разработаны 16 дощечек с наложенными на них цветами. Дома разрешалось красить только на основании предложенной цветовой гаммы.

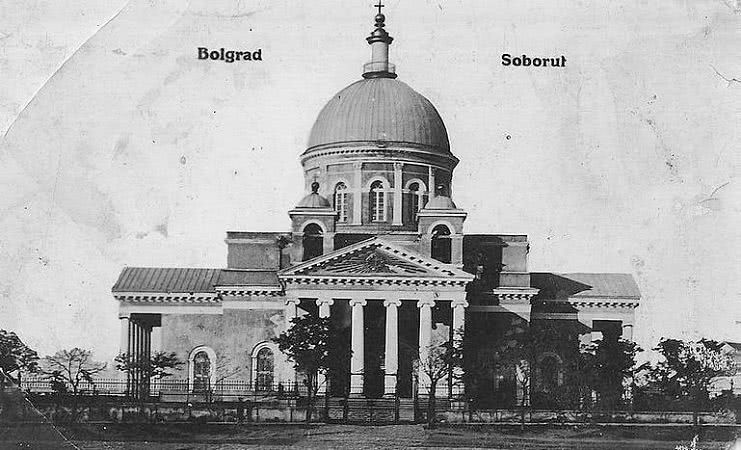

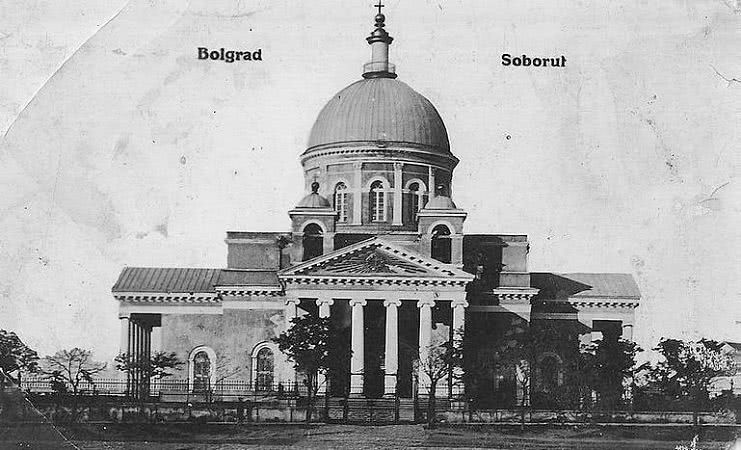

Ну и, наконец, об архитектурных стилях южно-бессарабских городов. С первой трети XIX века в строительстве важных зданий преобладал «классицизм», который, впрочем, в эту пору уже доживал свой век. Он характеризовался простотой и ясностью форм, строгой симметрией и четкой соразмерностью частей. В этом стиле в указанный период в южно-бессарабских городах строятся административные здания и православные храмы. Ярким примером такой архитектуры могут служить соборы в Измаиле и Болграде.

Нередко в строительстве зданий использовались элементы русской псевдоготики. К примеру, они активно использовались при строительстве тюремных замков. В эту пору подобные строения появились и в Южной Бессарабии. Так, измаильский острог начал строиться в 1831 году, аккерманский – в 1837, а ренийский – в 1850-х годах.

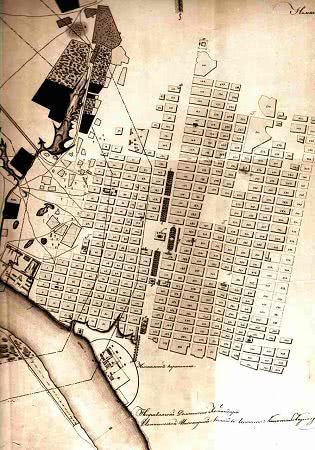

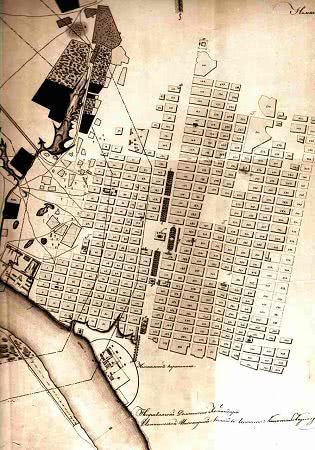

В период между 1812 и 1850 годами большинство бессарабских городов получили утверждённые планы для их дальнейшей застройки. В это время появились «высочайше» утвержденные проекты Кишинёва (1817, 1834), Болграда (1821), Килии (1831), Кагула (1845), Аккермана (1846), Измаила и Рени (1849) и др. В большинстве этих населённых пунктов были использованы принципы регулярной планировки.

В проектировочных и градостроительных работах в южно-бессарабских городах участвовали квалифицированные и опытные архитекторы, землемеры и военные инженеры из разных губерний Российской империи и даже из Европы.К сожалению, сегодня о них известно не слишком много.

В проектировочных и градостроительных работах в южно-бессарабских городах участвовали квалифицированные и опытные архитекторы, землемеры и военные инженеры из разных губерний Российской империи и даже из Европы.К сожалению, сегодня о них известно не слишком много.

В начале XIX века в Измаиле работал военный инженер Егор Христианович Ферстер. Немец по происхождению, он являлся российским командиром эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенантом императорской армии. Был участником русско-турецкой войны в 1806–1812 гг. В 1817 году Егор Ферстер стал начальником Дунайского инженерного округа.

В Российском государственном военно-историческом архиве хранятся сметы, подготовленные Ферстером. И среди них – смета на сооружение каменных построек, жилых домов для офицеров и казарм для солдат в Измаильской крепости, датированная 1819 г. Однако данный вариант модернизации фортификационного сооружения, состоящий из укрепленного опорного пункта, бассейна для стоянки гребной Дунайской флотилии и кронверка**, к сожалению, не был реализован.

Ряд исследователей указывает, что по проектам известного российского архитектора Авраама Мельникова были возведены ансамбли центров таких бессарабских городов как Кишинев, Болград и Измаил (1820-1840 гг.).

Следует заметить, что Мельников в первой половине XIX века являлся ярким представителем русского классицизма, а с 1834 года занимал должность ректора Императорской академии художеств. Авторитетные ученые-историки считают, что этот зодчий, в частности, причастен к проектированию комплекса зданий гостиного двора «на центральной городской площади позади Покровского собора». Скорее всего, речь идёт о зданиях, частично дошедших до наших дней на ул. Садовой. Мельников помимо прочего являлся автором проектов «образцовых» (типовых) домов в Измаиле.

Некоторые утверждают, что измаильский Свято-Покровский собор, возможно, также построен по проекту этого архитектора на месте старой деревянной Николаевской церкви. Однако прямого документального указания на этот факт до сегодняшнего дня не найдено.

Некоторые утверждают, что измаильский Свято-Покровский собор, возможно, также построен по проекту этого архитектора на месте старой деревянной Николаевской церкви. Однако прямого документального указания на этот факт до сегодняшнего дня не найдено.

Согласно одной из научных версий, Авраам Мельников является также автором проекта Спасо-Преображенского собора в Болграде (1833-1838 гг.). Здание храма сохранилось до нашего времени. Нередко его называют архитектурным близнецом-братом кишиневского собора Рождества Христова, архитектором которого также являлся Авраам Иванович.

Согласно одной из научных версий, Авраам Мельников является также автором проекта Спасо-Преображенского собора в Болграде (1833-1838 гг.). Здание храма сохранилось до нашего времени. Нередко его называют архитектурным близнецом-братом кишиневского собора Рождества Христова, архитектором которого также являлся Авраам Иванович.

В то же время некоторые исследователи считают возможными авторами проекта Покровского собора знаменитого одесского архитектора швейцарского происхождения Георгия Ивановича Торичелли или архитектора Франческо Боффо (француза по происхождению) – строителя Потёмкинской лестницы в Одессе и дорической колонны на месте Кагульской битвы 1770 г. Этот же зодчий составил также один из вариантов плана в бессарабском уездном центре Аккермане.

В то же время некоторые исследователи считают возможными авторами проекта Покровского собора знаменитого одесского архитектора швейцарского происхождения Георгия Ивановича Торичелли или архитектора Франческо Боффо (француза по происхождению) – строителя Потёмкинской лестницы в Одессе и дорической колонны на месте Кагульской битвы 1770 г. Этот же зодчий составил также один из вариантов плана в бессарабском уездном центре Аккермане.

А вот факт, который на сегодняшний день сомнений не вызывает: автором проекта колокольни Свято-Покровского кафедрального собора является одесский архитектор Иван Савельевич Козлов. Её облик органично вписался в типовую застройку Соборной площади.

Известно также, что архитекторы И. Гаскет, М. Нейман, И. Козлов, Ф. Боффо участвовали в 1839 году в строительстве каменных казарм в Аккермане.

В 1853 году Бессарабская дорожная строительная комиссия назначила помощником архитектора Александра Бернадацци. Одно время этот неординарный зодчий в статусе техника участвовал в контроле над обустройством Аккермана и строительстве мостов в Аккерманском уезде.

В 1849 г. был также утверждён проект застройки города Тучкова (Измаила). Он представлял собой в плане территорию, разбитую на 459 прямоугольных, практически равных по размерам жилых кварталов, находящихся восточнее крепости.

Составил данный проект старший архитектор, который числился при канцелярии Измаильского градоначальства, Илларион Фаддеевич Домбровский. В основу проекта были положены принципы классицизма. Дунайский проспект делил Измаил на две неравные части и являлся главной осью композиционно-планировочной структуры города. Проектом предполагалась застройка пяти площадей, которые получили названия Соборной, Сенной, Госпитальной, Новобазарной и Гарманной, а также строительство новых гостиных рядов.

Составил данный проект старший архитектор, который числился при канцелярии Измаильского градоначальства, Илларион Фаддеевич Домбровский. В основу проекта были положены принципы классицизма. Дунайский проспект делил Измаил на две неравные части и являлся главной осью композиционно-планировочной структуры города. Проектом предполагалась застройка пяти площадей, которые получили названия Соборной, Сенной, Госпитальной, Новобазарной и Гарманной, а также строительство новых гостиных рядов.

Проект Болграда, расположенного на северо-восточном берегу озера Ялпуг, был подготовлен в 1821 году. Строгая геометрическая планировка улиц разделяла его на правильные квадраты. Характерно, что каждая поперечная улица вела к озеру и регулярному парку, который был разбит в классическом стиле.В 1831 году инженер-полковник П. Алексеев разработал проект г. Килии.

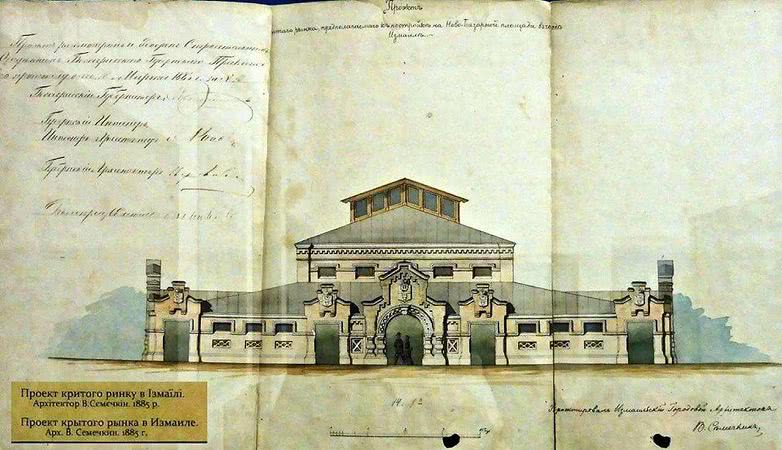

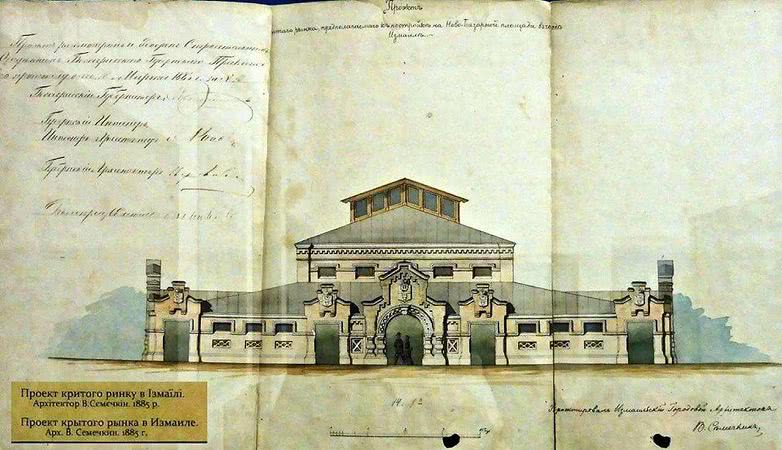

Вениамин Павлович Семечкин, коллежский секретарь, был городовым архитектором Измаила в конце XIX века.

Этот зодчий являлся автором проекта реставрации портовой часовни Николая Чудотворца (1884 г.)которая к тому моменту сильно обветшала. В 1880-е гг. он также являлся автором проекта реконструкции особняка династии Тульчиановых по ул. Московской (ныне – Тульчиановской). В 1885 г. этот архитектор разработал проект строительства грандиозного по своим масштабам крытого рынка на Новобазарной площади. Здание было построено уже в 1888 г. и дошло до наших дней.

Этот зодчий являлся автором проекта реставрации портовой часовни Николая Чудотворца (1884 г.)которая к тому моменту сильно обветшала. В 1880-е гг. он также являлся автором проекта реконструкции особняка династии Тульчиановых по ул. Московской (ныне – Тульчиановской). В 1885 г. этот архитектор разработал проект строительства грандиозного по своим масштабам крытого рынка на Новобазарной площади. Здание было построено уже в 1888 г. и дошло до наших дней.

В Военно-статистическом обозрении Российской империи в 1849 году подполковник Генерального штаба приводит любопытные данные по городам и «замечательным местам» Бессарабской области. Он, в частности, характеризует архитектуру каменных построек в Болграде, Килие, Аккермане, Рени и других городах Бессарабии как хорошую и изящную. При этом отмечает важную роль этих населенных пунктов.

В Военно-статистическом обозрении Российской империи в 1849 году подполковник Генерального штаба приводит любопытные данные по городам и «замечательным местам» Бессарабской области. Он, в частности, характеризует архитектуру каменных построек в Болграде, Килие, Аккермане, Рени и других городах Бессарабии как хорошую и изящную. При этом отмечает важную роль этих населенных пунктов.

* Сажень – старорусская единица измерения расстояния, равная 2,1336 метра.

**Кронверк – наружное вспомогательное укрепление, служившее для усиления крепостного фронта и состоявшее из одного бастиона и двух полубастионов на флангах, придававших ему вид короны.

Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии прямой и открытой для поисковых систем гиперссылки на сайт Бессарабія.UA. Гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала и вести непосредственно на цитируемый материал. Гиперссылка обязательна вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Использование фотографий и видео разрешается при условии указания источника Бессарабія.UA. Если на фотографии присутствует вотермарк сайта, их сохранение при использовании фотографий обязательно

Читайте нас в Telegram, Facebook,Twitter.